施工後のトラブル・メンテナンスについて

Q:すき間が目立った場合の対処法は?

方法が2つあります。

ひとつはパテ埋めをする方法です。

少し違和感が出ますが、ごみ等は詰まりづらくなります。

もうひとつは全面を張り替える方法です。かなり手間がかかります。

樹種によって隙間の発生リスクが異なりますので、隙間の出来づらい樹種を最初から選ぶことが最善策です。

気になる方は、ご購入前に我々にご相談ください。

Q:食料などのこぼしたシミへの対処法は?

オイル塗装であれば、シミ等は削る事によって除去できます。

下記写真付きで補修方法の説明を致します。

写真「1.補修前」をご覧ください。植木鉢より水が溢れていた事に気づかず、放置していた為に輪染みができた床です。 木材に含まれる「タンニン」が水を含むことによって黒色化することがあります。水が掛かっても、すぐ蒸発すれば黒色する事は無いのですが、植木鉢でフタをされてしまっていた為、気づかなくてこの様に黒色化してしまった様です。また、私の経験上、植木鉢から溢れた水は「アルカリ」に寄りますので、その「アルカリ」と「タンニン」が化学反応を起こして黒くなり易い傾向にあります。

写真「2.サンディング中」をご覧ください。120番のヤスリを使用して、木目に沿って行っています。ポイントは、輪染みの箇所だけをヤスるのではなくて、輪染みがあるピース全体をヤスる事です。輪染みの部分だけをヤスってしまっては、そこだけが色が極端に変わってしまい、不自然になります。木材のピース毎であれば、多少色が違っていても不自然な感じはありません。

写真「3.ヤスリする範囲」をご覧ください。写真の赤い線で囲まれた2枚のピース全体をサンディングすると、違和感なく補修できます。決して汚れた箇所だけのサンディングはしないでください。逆に違和感が出てしまいます。

写真「5.補修後」をご覧ください。どうでしょうか?割と綺麗になったと思います。床材は目線から遠くなるため、少し横着な意見ですが、完全に補修をしなくても目立ちづらいです。「完全補修」ではなく「木目に馴染ませる」事がいちばん大切です。

下記、補修動画にて詳しく解説しています。(黒カビの補修)

Q:木目にそって目割れが発生し浮いています。補修方法は?

木目にそって目割れが発生した場合、下記の方法で簡単に補修できます。

youtubeでも動画で公開しています。

内容は挽板材の補修ですが、作業内容は殆ど同じです。

Q:施工後、床が盛り上がりましたが対策はありますか?

プライウッドの表面挽板が盛り上がった様子です。

原因は挽板材の接着不良です。

万が一この様な状態になった場合、接着剤を流し込む方法が有効です。

下記動画を参考にしてください。

※一部音声が出ます。

Q:施工後、床なりがします。対策はありますか?

床なりの原因は、床と下地の接着不良により発生します。

音の発生する箇所へ穴を開けて接着剤を流し込む方法が有効です。

インパクトを使用して直径2mmの穴を開けます。

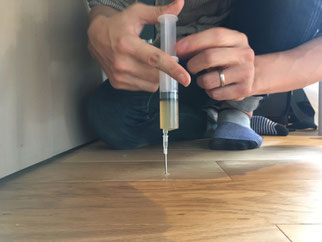

穴を開けた箇所に注射器で接着剤を流し込みます。

この接着剤は2液性のエポキシ接着剤です。

接着剤を注入後、つまようじでフタをします。

つまようじを奥まで差し込むために、ハンマーで叩き込みます。

折れないように、慎重にゆっくりすすめます。

補修個所のつまようじは、後でまとめて折って床に馴染ませます。

つまようじを折って床面を平滑にしました。その方法は「Q:食料などのこぼしたシミへの対処法は?」と同じです。(※こちらを参照) つまようじを刺したあとが、少しだけ見えますね。しかし、ナラ材のように木目の強い材料は補修痕が目立ちづらいです。

Q:椅子を使用すると、その部分だけ傷がつきます。対策はありますか?

私の家の椅子には、脚にカグスベールを付けています。

これを使うと椅子が滑るので傷が殆どつきません。

ただ1年ほど使うと、このカグスベール自体がボロボロになってきますので付け替えます。キャスター付きの椅子の場合は、硬い木でも凹凸ができます。写真「キャスターを使用していた床」は私が5年間座っていたキャスター椅子の下のオーク無垢フローリングです。確かに凸凹ができています。ただ2年以降位はこの状態を保っていますので、これ以上は深くならないのではと予想しています。

Q:水を放置していたら、白く変色しました。これの補修方法はありますか?

水を放置すると、白く変色する事があります。

主な原因は「乳化」であり、水と油が何かしらの原因で結合した事により発生します。

これの補修方法は、「油で磨く」ことで綺麗にできます。

油がまだ馴染んでいない施工後初期に発生する現象です。

年月を経て使い込む程に油が馴染み、白濁はしづらくなります。

Q.長年使用した床の色が薄くなりました。(特に窓側)補修方法はありますか。

雨水があたり、そこに日光が照らされる事が繰り返されると表面の油成分が徐々に無くなります。

乾いた様な姿になり、見た目が薄く感じられます。

120番のやすりで研磨します。

ゴシゴシせずに、手のひらの重さほどの荷重をかける程度でよいです。

これの意味は、表面の汚れをとってあげることと、表面を荒らして油が吸い込みやすくするためです。

全体を磨きこみました。

近くで見ると汚れがあるのですが、そこまで気にならなくなりました。

無垢材は表面を削って再塗装をすれば新品になると言われていますが、私はその方法は嫌いです。

10年近くも踏んで築いてきた「歴史」が消され、「貫禄」も無くなってしまうからです。

補修する際はすこし矛盾しますが、できるだけ傷や汚れを残し、綺麗にしてあげたほうが他にはない素敵な床材になると私は思います。

Q:床が古くなりました。何か綺麗にする方法はありますか。

近年では無垢のフローリングの採用例が増え、将来それを再利用する動きが活発になると思います。

古い松の床を再生した実績がありますので、その方法が応用できるかもしれません。

Q:単板貼りフローリングが盛り上がりました。補修方法は?

ごく稀に、単板貼りフローリングの表面単板が盛り上がる事があります。

穴を開けて、接着剤を流し込む方法で解決できます。

下記、動画でも詳しく解説しています。

Q:重いものをひきずって、傷がつきました。補修方法はありますか。

重いもののを引きずったときに、下に小石のようなものが入っていると、大きく傷が付くことがあります。

しかし簡単な補修で傷を目立たなくすることが可能です。

傷の部分だけでなく、ヤスリをかけたのは赤い枠線内の部分です。

傷の部分だけヤスリをかけると、そこだけ明るくなってしまい、違和感が出ます。

傷の入った床板のピース全体を削りましょう。

Q:【着色した床の場合】重いものをひきずって、傷がつきました。補修方法はありますか。

補修の方法は、通常のオイル塗装と同じで構いませんが、少し気を使います。

できれば着色した塗料と同じオイルで(できれば同じロットのもので)補修をおすすめします。

傷がついている床のパーツにマスキングをします。

傷のついている所だけを補修してしまうと、その部分だけ色が変わってしまします。

大切なのは傷のついた周りの部分も、同じ条件で補修をしてあげる事です。

ヤスリは120番を使います。

木目方向(フローリングの長手方向)に向かって、平行にかけてあげましょう。

塗料をつけます。

この時は施工時に使用したオイルをお施主様が残してくれていましたので、それで対応しました。

無ければ、同じ品番のオイル、できれば塗布されたオイルと同じ時期に製造されたオイルが使えればより良いです。

※着色塗料は製造時期によって色が若干変わる場合があります。

塗料はほんの少しだけ乗せる程度にしてください。

付けすぎは禁物です。

乗った塗料を、ウエスで延ばしながら磨きます。

着色塗料は乗ると早く色づいてしまう為、磨き作業は手早く行って下さい。

(着色の場合は色ムラになるので、手早くすることが綺麗に仕上げるコツです)

少し傷が残っているのですが、殆どわかりません。

ペーパーで表面の凹凸を近い状態にして、同じ塗料を塗る事で、傷のついた箇所とそれ以外の箇所の状態が近くなりました。

決して完全補修でなくても、見た目でストレスにはならないはずです。

下記動画もご覧ください。

Q:表面の単板が剥がれて無くなりました。補修方法を教えてください。

表面の単板2mm~3mmを製造し、貼り付ける必要があります。単板を貼り付ける箇所の形に作る事が少々難しいかもしれません。

矢印の箇所の単板が割れて取れています。

幅は5ミリ程度でしょうか。

挽板をこの無くなった個所の形に合わせてカットします。

このフローリングの挽板は2mmなので、それよりも厚い3mmの板を使用します。

120番のやすりでカット後に形を微調整します。

補修箇所に、カットした挽板を入れます。

若干形が悪くても、接着後に修正します。

エポキシ系の接着剤を使用して貼り付けます。

※瞬間接着剤です。

接着後、120番のやすりをかけて表面を平滑にします。

補修する周りの箇所も、多少であればヤスリがかってもOKです。

接着剤とヤスリの粉が混ざり、溝の箇所に溜まります。

乾ききらない内に、ヘラで溝を綺麗にしてあげましょう。

接着剤が乾き、形が整ったらオイルを塗ってあげます。

補修箇所のオークが少し赤っぽいですが、遠目にみれば判らない程度になりました。

こちら、補修前の写真です。

Q:キッチン周りにシミができました。目立たなくするには?

キッチン周りは汚れやすい箇所です。

身の回りの食用油をつかっても汚れを目立たなくさせる事ができます。

■簡易版

■ヤスリを使う方法